AI生成ツールの精度が高まってきている昨今、一般的な内容であればChatGPTやGeminiで事足りてしまうこともしばしばです。専門的な内容であっても瞬時に検索することが可能です。引用する場合は、内容の詳細を検討する必要があると思いますが、便利な世の中ですね。

ChatGPTやGeminiの回答を比較検討してみたいと思います。(上図はAIで作成した画像)

質問は「鍼の操作法である「透刺法」について教えてください。」

ChatGPTの回答

もちろんです。

鍼の操作法の一つである 「透刺法(とうしほう)」 について、詳しく説明します。

透刺法とは

透刺法(through-needling technique)とは、

一つの経穴(ツボ)から刺鍼して、鍼先を体内で通して、離れた別の経穴や部位にまで到達させる刺鍼法です。

つまり、皮下や筋肉層を貫通させて、二つの経穴を内側で“つなぐ”ように刺す方法です。

通常の「直刺」よりも、広い範囲の経絡や筋肉群に作用させることができます。

目的・効果

透刺法は、**経絡の疏通(そつう)**を促し、気血の流れを整えることを目的とします。

特に以下のような場合に用いられます:

- 慢性の痛み(筋肉や関節に沿った痛み)

- 経絡に沿った放散痛やシビレ

- 経穴の反応が深層にある場合

- 筋緊張が強い場合(トリガーポイント的応用)

代表的な経穴ペア(例)

| 施術部位 | 刺入経穴 → 刺通経穴 | 主な適応症 |

|---|---|---|

| 前腕部 | 陽池(ようち) → 合谷(ごうこく) | 手のしびれ、上肢痛 |

| 上腕部 | 曲池(きょくち) → 手三里(てさんり) | 肘関節痛、前腕痛 |

| 肩部 | 肩髃(けんぐう) → 臑会(じゅえ) | 肩関節周囲炎、肩こり |

| 下腿部 | 陽陵泉(ようりょうせん) → 懸鐘(けんしょう) | 下肢痛、坐骨神経痛 |

| 腰部 | 志室(ししつ) → 腎兪(じんゆ) | 腰痛、腰背部緊張 |

手技の概要

- 体位の調整

筋の走行や経絡の方向を考慮して、リラックスした体位を取らせます。 - 刺入方向を決定

刺す経穴(刺入穴)から、貫通させたい経穴(刺通穴)へ向けて、経絡の走行に沿って刺入角度を決めます。 - 刺入操作

皮下または筋層を一定の深さまで刺し進めます。通常は15〜45°程度の斜刺または横刺。 - 得気(とっけ)を確認

刺通経穴付近や経絡に沿って響きが走れば良い反応。 - 留鍼または手技操作

5〜15分程度の留鍼、または軽い雀啄・捻鍼を加えることもあります。

注意点

- 深刺による臓器損傷リスクがある部位(胸部、背部など)は慎重に。

- 神経・血管走行部位を避ける。

- 刺通経穴まで鍼体を通すことが目的ではなく、経絡の気血を通す意識が大切。

- 鍼長は通常 40〜75mm程度 のやや長めの鍼を使用。

臨床的意義

透刺法は、単なる「深く刺す」技術ではなく、

経絡同士を貫通させ、気血の滞りを解くという中医学的な理論に基づいています。

筋膜連鎖やトリガーポイント理論とも整合性があり、

現代医学的にも“筋膜ラインへの介入法”として応用されています。

Geminiの回答

鍼の操作法である**透刺法(とうしほう)**とは、一本の鍼で隣接する二つ、または複数の経穴(ツボ)や、特定の構造物(例:筋肉の起始・停止部、または硬結部など)を貫通するように刺入する特殊な刺鍼法です。

この手法は、病変部位を広く、または深層から刺激することを目的としており、特定の症状や疾患に対して高い治療効果を目指します。

透刺法の目的と特徴

透刺法の主な目的と特徴は以下の通りです。

1. 広範囲な刺激

- 複数の経穴・筋を一度に刺激することで、通常の刺鍼法よりも広範囲に刺激を伝達し、治療効果を高めます。

- 例えば、顔面神経麻痺の治療において、複数のツボを結ぶ経筋(筋肉や筋膜)に沿って透刺を行い、顔面筋の運動機能回復を図る例が報告されています。

2. 深部へのアプローチ

- 通常の刺入では届きにくい深部の筋群、または特定の神経や病変部位に対して、鍼を貫通させることで直接的な刺激を与えます。

- これにより、深層の緊張緩和や疼痛の鎮静、血行促進などの効果が期待されます。

3. 運動鍼との組み合わせ

- **透刺した状態で患者に体を動かしてもらう「透刺運動鍼」**として応用されることもあります。

- これは、鍼を刺したまま動かすことで、鍼の刺激と運動による刺激を相乗的に作用させ、特に関節疾患やスポーツ疾患における機能改善を目指します。

刺入方法の概要

透刺法は、一般的に以下のような方法で行われます。

- 刺入点と目標点の設定: 刺入する経穴(A点)と、鍼の先端を到達させたい経穴や部位(B点)を決定します。

- 長い鍼の使用: A点からB点までを貫通させる必要があるため、通常より長い鍼(例:8.5cmなど)を使用することが多いです。

- 刺入角度と深度: A点からB点へ向かって鍼先を向け、**斜め(斜刺)**に刺入します。刺入深度は、B点の手前まで、またはB点をわずかに越える程度とします。

- 慎重な操作: 重要な臓器や血管、神経を避けるため、解剖学的知識に基づき、細心の注意を払って慎重に操作されます。

🚨注意点: 透刺法は、深い部位への刺入を伴うことが多く、高い技術と解剖学的知識を必要とするため、臨床経験豊富な鍼灸師が行うべき操作法です。不適切な操作は、気胸などの重篤な事故につながる危険性があります。

雑感

Excellent!

両者とも細かい修正箇所はありますが、概ね合格点じゃないでしょうか。わざわざ新たにブログを書く意味があるのか悩みますが、以下に補足説明を加えておきます。少し専門的な内容になります。

『漢方用語辞典』の説明

透針(とうしん)として次のように記載されています。

刺針法の一つ。一穴から刺入した針を、直刺あるいは斜刺して他の穴位または経脈に至らしめる方法で、透穴または透経ともいう。臨床上、その二穴が解剖上透針するに可能な部位にあり、しかもその二穴を結合して取穴することが必要である場合などに本法が利用される。たとえば、地倉から頬車に、条口から承山に、外関から内関に、丘墟から照海に透針される。

簡潔な説明で、ChatGPTに較べてこちらの方が配穴はより実践的です。地倉-頬車は顔面神経麻痺、条口ー承山(条山)は五十肩、丘墟ー照海は脳血管障害の後遺症や足関節捻挫などに使用します。外関ー内関はデモンストレーションぐらいしか使ったことがありませんが、視覚的インパクトは強いですね。

基本的に透針の場合は、針が皮膚から突き抜けないようにしますが、満族神針王:故王修身氏の絶技では針を皮膚を貫いてさらに、針先を掴んで抜き差しします。針の可能性ということでいえば有意義とは思いますが、臨床で使う人は滅多にないでしょう。アンダーグラウンド系では需要があるかもしれません。youtubeで検索すれば観ることができます。

古典の記載

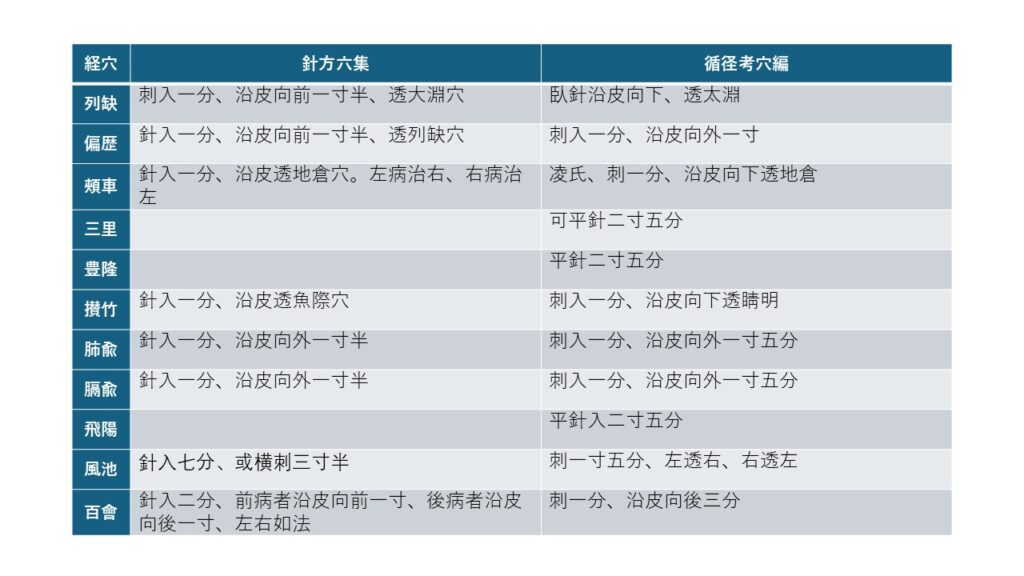

黄帝内経『霊枢』には具体的な経穴はでてきませんが、刺法としての紹介がみられます。経穴の記述がみられるのは、もう少し後代になってからにようです。呉昆の『針方六集』(1618年)や『循経考穴編』(清、作者不詳)などに竇太師の鍼法が記載されています。横刺法や透刺など興味深いものもありますのでいくつか紹介します。。

透刺は周楣声の『金針梅花詩鈔』、『金針王楽亭』や芒針療法にも詳しく書かれていますので、興味のある方はこちらも参考にして下さい。

江戸後期の坂井豊作『鍼術秘要』には次のような記載があります。透刺法というよりも横刺法になりますが、経脈を疏通する透経という意味において興味深い内容となっています。

「余が鍼術は直刺を好まず、横刺を善とす、何となれば、直刺は仮令、鍼の竜頭まで肉中に入るといえども、病経を通過すること一、二分に過ぎざるのみ、是を以つて其の効を取ること甚だ少し、横刺にするときは鍼の鉾より竜頭まで悉く病経に中る、故に直刺に比すれば其の効十倍すればなり」

坂井豊作『鍼術秘要』についてはこちらをご覧ください。