2013/2月~5月の「鍼灸鶏肋ブログ」の記事をまとめたものです。

「鍼灸抜萃」の概略

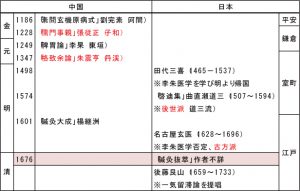

鍼灸の古典には様々なものがありますが、江戸期の代表的な文献のひとつとして「鍼灸抜萃」(1676)をあげることができます。

「広益鍼灸抜粋」(1696)や岡本一抱による「鍼灸抜粋大成」(1698)などの「鍼灸抜萃」の簡易版や解説書などが後に出版されたりと、広く読まれていたことが推測されます。また、この書は「鍼灸重宝記」(1718)の内容と重複するところも少なくありません。かつて、八木下翁が座右の書としていたことでも「鍼灸重宝記」は知られています。

前書きに「初学の人の為に、素難諸家の鍼灸秘密妙臆書中より、その肝要を抜き出だして鍼灸抜萃と号す」とあります。素問霊枢難経などの解説書などが当時もあったとはいえ、すべての人が漢籍を読むことができたわけでもないと想像されます。そのような状況下であれば、「鍼灸抜萃」のようなダイジェスト版・マニュアル本はベストセラーになってもおかしくないでしょう。カタカナやかな交りで読みやすく、表現も平易でわかりやすい内容になっています。「廣益鍼灸抜萃」や「鍼灸重宝記綱目」などはサイズもコンパクトで、懐に忍ばせておくことも可能であったことでしょう。

「○○病には××のつぼが効く」という観点で古典を読むこともできますが、からだの診方や病(やまい)に対する基本的な考え方やその背景を知ることが重要です。また、江戸期のこれらの書では、素問霊枢をはじめとする中国の古典医学をどのように取捨選択し咀嚼しているか、その変遷を想像することもおもしろいところです。

「鍼灸抜萃序」

「廣益鍼灸抜萃」

「気の論治」と「欝証の論治」について各書の比較

江戸前期から中期にかけての同じような時期に書かれた「鍼灸抜萃」(1676)、「鍼灸抜粋大成」(1698)「鍼灸重宝記」(1718)の記載内容を比較してみましょう。

「鍼灸抜萃」の記載

気の論治

素問に曰く。恬憺虚無なれば真気これに従う。精神内に守れば病いづくにか従ってきたらんとなり。諸病はみな喜怒憂思恐驚より生ず。五気の論に曰く、喜んで虚すれば腎気乗ず。憂いて虚すれば、心気乗ず。怒って虚すれば、肺気乗ず。悲しんで虚すれば、肝気乗ず。恐れて虚すれば、脾気乗ず。これ五臓のうれふるところなり。丹渓がいわく、一身を周流して以て生命をなすものは気なり。

九気の説。挙痛論にいわく、百病は気より生ず。怒る時は気のぼり、喜ぶ時は気ゆるし、悲しむ時は気消ず。恐れる時は気くだる。驚く時は気みだる。労する時は気耗す。思う時は気むすぶ。暑き時は気泄す。寒き時は気おさまる。 子和曰く、天地の気常になるときはやすく、変するときは止む。人は天地の気をうく。五運をたがひに外を侵し、七情こもごも内にたたかう。かるがゆえに古人は気を惜しむこと至れる宝をもつがごとし。諸病はみな七情よりおこる。七情なくして飲食房事をたしなむ人は寒暑にもさへられず、易く千歳をも持つべし。

肺兪 神堂 膈兪 肝兪 三里 針 承満 梁門

欝証の論治

それ気血通和すれば、万病生ぜず。一物怫欝するときはすなわち諸病を生ず。その欝は気血食痰湿熱より生ず。そのつねなるときは生ぜず。かさなるときはみな欝をなす。

膏肓兪 神道 肝兪 不容 梁門

「素問に曰く。恬憺虚無なれば真気これに従う。」とは「素問」の上古天真論篇にある養生法について述べている基本的な考え方と同じです。

「荘子」刻意篇にもこのような記載があります。「夫上古聖人之教下也、皆謂之虚邪賊風、避之有時。恬憺虚無、真気従之、精神内守、病安従来」平易恬淡なれば、すなわち憂患も入ることがなく、邪気に襲われる(入ること)もないと。老子や荘子の思想はこの恬淡虚無のあり方を理想としています。

夫恬淡寂寞、虚無無為、此天地之平、而道徳之質也、故聖人休焉、休則平易矣、平易則恬淡矣、平易恬淡、則憂患不能入、邪気不能襲、故其德全而神不虧

中国の古典は引用文献や出典など「○○曰」「○○云」という形式で書かれたものが多くみられますが、日本のものはあたかもオリジナルのような書かれ方をしているものも少なくありません。「鍼灸抜萃」はいわゆるダイジェスト版で、古典の医学書から抜萃しているため、丹渓がいわくや子和曰くなど出典の記載があるとろは理解する上で助かります。このことから黄帝内経だけでなく、金元の医学(李朱医学)の影響もあると推測ができます。

「鍼灸抜萃大成」の記載

諸気

夫れ百病は気より生ず。喜んで心を傷る者はその気散んず。怒って肝を傷る者はその気繁れ。憂いて肺を傷る者はその気聚る。思ひて脾を傷る者はその気結ぼる。悲しみて心胞を傷る者はその気急し。恐れて腎を傷る者はその気怯す。驚きて膽を傷る者はその気乱る。云々。子和が云く、夫れ天地の気常になる寸ば安し、変するとき寸は止む。況や人は天地の気を受えて、五運をたがひに外を侵し、七情交も中に戦う。是を以て聖人は気を惜しむこと至宝を持つが如く庸人は物を投て反って、大和を傷る軒岐の論ずる所なり。

鍼灸法

膏肓 肺兪 神堂 膈兪

肝兪 三里 承満 梁門 気を導くべし

欝証

夫れ人の気血通和すれば、万病生ぜず。一も怫欝すること有れば、諸病を生ず。故に人の諸病は多くは欝より生ず。欝すれば結聚して發越せず。是を升すべきに升らず、降すべきに降らず。変化すべきに変化せることを得ず。所以に轉化常を失して六欝を生ず。六欝は気血湿食痰熱なり。

鍼 穴名諸気の下に見えたり

「鍼灸重宝記」の記載

諸気

気の脉は枕なり

経に曰く。百病は気より生ず。喜んで心を傷るときはその気散じ、腎気乗ず。怒って肝を傷るときはその気のぼり、肺気乗ず。憂いて肺を傷るときはその気聚り、心気乗ず。思ひて脾を傷るときはその気結ぼれ、肝気乗ず。恐れて腎を傷るときはその気怯く、脾気乗ず。暑き則は気泄れ、寒ずるときは気おさまる。 もし恬憺虚無精神内に守れば、病何によつてか生せむ。▲灸 肺兪 神堂 膈兪 肝兪 三里

▲針 承満 梁門に刺すべし

欝証

気血通和すれば、万病生ぜず。一つも結聚するときは六欝となる。気欝は腹脇脹満刺すごとく、痛みて舒ず。脉沈なり。血欝は大小便紅に紫血を吐きいたみ處を移ず、脉数濇なり。食欝は曖気呑酸胸腹飽悶いたみ不食、右脉盛なり。痰欝は喘満気急痰嗽胸脇いたみ、脉滑なり。熱欝は小便紅く渋り五心熱し口苦く舌乾き、脉数なり。湿欝は身節走いたみ陰雨に遇へば發り、脉濡なり。

▲膏肓兪 神道 肝兪 不容 梁門

恬憺虚無な生き方とは

恬憺虚無とは

広辞苑によりますと恬憺(てんたん)とは「心がやすらかで無欲なこと。あっさりしていて物事に執着しないさま。」とあります。虚無とはニヒリズムの意もありますが、ここでは「有無相対を超越した境地」の意の方がすっきりします。前回の「素問」上古天真論篇ではさらに次のように続きます。

「是以志閑而少欲、心安而不懼。形勞而不倦、気従以順。各從其欲、皆得所願。故美其食、任其服、楽其俗、高下不相慕。其民故曰朴。是以嗜欲不能勞其目。淫邪不能惑其心。愚智賢不肖不懼於物。故合於道。」

(心の在り方はのどかであり、欲は少なく、心が安定しているから恐れることがない。また、食を美味しく思い、衣服を心地よく感じ、習俗を楽しみ、地位の高低(貴賎)を羨むことがなく、欲望や淫らな俗説に惑わされることがない。)

現状を満ち足りたものと理解し不満を持たない考え方に老子の云う「知足」がありますが、大意は同じでしょう。このような心持ちで生活ができればよいですが、俗人にはなかなか難しいものです。後悔すること多し、欲望は果てしないのが人間らしいといえなくもないですが、、。

ストレス社会と言われて久しいですが、このストレス(本来はストレッサー)とうまく付き合うのがまた難しい課題です。ストレスというのは非常に便利な言葉で、体調が悪くなったり、原因のハッキリしないものは「ストレスですね!」で妙に納得してしまうところがあります。人間関係や家庭問題・職場環境・健康問題・リストラ・金銭問題・恋愛問題などなど、不満や悩みは数え始めたらきりがないですし、そもそもストレスのない生活など存在しません。南の島でのんびり過ごしたいと逃避行を試みるも、数日過ごすと暇を持て余してしまい、却ってそれがストレスに感じたりと。人間というのは誠に我儘な生き物なわけです。

上古の時代にこのような恬憺虚無を理想とするには、その背景があるはずでしょう。つまり、そうではない生活がある人々の間では常態化していたと考えることもできるということを意味します。

草民は着の身着のまま食べるものもままならずの状態かもしれなく、為政者・官吏側と草民を同一レベルで論じることはできません。映画や小説の題材にあるように、官吏の権力闘争なども身を擦り減らすような駆け引きもあったことでしょう。一歩間違えれば身の危険もあるわけで、権力闘争に敗れ都落ちをし、隠遁生活を余儀なくされることもあったに違いありません。しかしながら、この隠遁生活は神仙思想の影響もあり、一部の人々にとっては憧れでもあったのです。

恬憺虚無であれば病を予防することができる

話をもとに戻すと、つまり恬憺虚無であれば病を予防できるということです。ここの段では病の原因として次のものを挙げています。

- 諸病はみな喜怒憂思恐驚より生ず。

- 百病は気より生ず。

- 諸病はみな七情よりおこる。

鍼灸医学では病の原因を内因・外因・不内外因の3つに大別しています。

内因とは上記にある喜怒憂思悲恐驚の七つの感情のことです。

外因とは暑邪とか寒邪などの外から影響を与えるもので、そのほかに風邪・湿邪・燥邪・火邪などの六邪があります。

不内外因とはそのほかの原因で、外傷や疲労(残業や過度のストレス、座りっぱなしや営業で歩き回ったり、パソコン業務の眼精疲労などなど)、房事過多、だらだらと過ごす(運動不足や不規則な生活)、飲食問題(過食・偏食・絶食など)のようなことをいいます。

「一身を周流して以て生命をなすものは気なり。」「気血通和すれば、万病生ぜず。」とあるように人の体には気が流れていると考えられていて、上記の原因により気血の流れが滞ると病になると考えます。この気の流れ、正気がしっかりしていれば、寒さやストレスにも負けずに健康を保てるわけです。

例えば同じ環境にいても風邪をひく人とひかない人がいます。一般的にその原因を疲労や冷え、免疫力の低下などど説明するわけですが、鍼灸医学では気の働きが低下して弱ったところに邪が乗じたと考えるのです。(これを説明するのは何時間もかかるので、そんなもんかいな…でサラッと流して下さい)

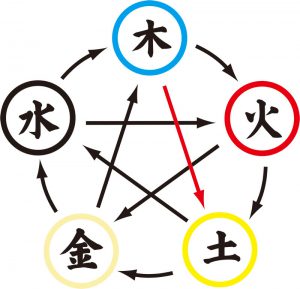

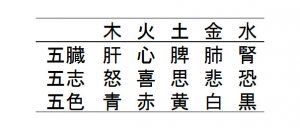

五行説の考え方

中国古代医学は陰陽五行思想がベースになっているので、信じる信じないはともかく概略は理解しないと古典に記載された内容の意味が分かりません。簡単に説明すると、万物を「木・火・土・金・水」の5つの要素にカテゴライズします。当時は最先端の思想でしたので、医学だけでなく政治や経済・軍事・天文学など様々な分野に応用されたようです。その中で比較的医学は成功していると言われています。

さらに、五行説には相生説と相克説という働きがあります。五行相生説は下図のように「木→火→土→金→水」と循環していく考え方です。木から火が生まれ、燃えると土にかえり、地中には金属があり、金属には水が着く、水を与えると木は成長する。また、五行相克説は対立するもので、木は土に勝ち、火は金に勝ち、土は水に勝ち、金は木に勝ち、水は火に勝つという関係にあります。

次に前回の古典の記載を見てみると、

- 悲しんで虚すれば、肝気乗ず。「鍼灸抜萃」

- 思ひて脾を傷る者はその気結ぼる。「鍼灸抜萃大成」

- 思ひて脾を傷るときはその気結ぼれ、肝気乗ず。「鍼灸重宝記」

五行色体表の「土」の項目は五臓が「脾」五志が「思」です。「鍼灸抜萃」では「悲」になっていましたが、「鍼灸抜萃大成」では「思」に修正されています。さらに「鍼灸重宝記」では、図の説明と合致する内容となっています。

金元医学の影響について

「気の論治」に「丹渓がいわく、一身を周流して以て生命をなすものは気なり。」また、「子和曰く、天地の気常になるときはやすく、変するときは止む。」とあります。丹渓とは朱震亨(1281-1358)、子和とは張従正(1156-1228)のことです。そして、劉完素と李杲の四名の著名な医学者を合わせて金元四大家と呼ばれています。

中国においても長い歴史の中で、さまざまな流派や学派が生まれ、試行錯誤の中で変化を繰り返しています。上記著書の内容は湯液(日本では漢方)が主ですが、考え方は鍼灸医学にも影響を与えているし、鍼灸治療に言及されている個所も少なくありません。

丹渓は「それ気血通和すれば、万病生ぜず。」という考えにより、気血の流れ・調和を重視し、気血の失調を病の原因と考えました。そこで雑病四字法ともいわれる「気・血・痰・欝」という概念を提唱しています。丹渓の著書である「丹渓心法」から六欝の項を次に記し、先に取り上げた「鍼灸重宝記」の記載と比較してみます。六欝の各症状は似ていますが、脉状が一致しないものがいくつかみられます。後世派に属する蘆原桂州の「病名彙解」(1686)にある鬱症の説明は「丹渓心法」の内容と同様です。他の文献とも比較してみる必要がありそうです。

気鬱者、胸脅痛、脈沈渋。

血鬱者四肢無力、能食便紅、脈沈。

食鬱者、噯酸、腹飽不能食、人迎脈平和、氣口脈繁盛者是。

痰鬱者、動則喘、寸口脈沈滑。

熱鬱者、瞀悶、小便赤、脈沈数。

湿鬱者、周身走痛、或間節痛、遇寒則發、脈沈細。

(一部修正)

気欝は腹脇脹満刺すごとく、痛みて舒ず。脉沈なり。

血欝は大小便紅に紫血を吐きいたみ處を移ず、脉数濇なり。

食欝は曖気呑酸胸腹飽悶いたみ不食、右脉盛なり。

痰欝は喘満気急痰嗽胸脇いたみ、脉滑なり。

熱欝は小便紅く渋り五心熱し口苦く舌乾き、脉数なり。

湿欝は身節走いたみ陰雨に遇へば發り、脉濡なり。

「丹渓心法」拾遺雑論の次の記載は、鍼灸に関していろいろと物議をかもす内容です。「鍼はすべて瀉であり、補はない。その気血をうまく押さえれば痛くない、ゆえにどこに鍼を刺すことも可能である。灸法には火の補瀉がある。もし火を補うには、艾が皮膚に至るまで、もし火を瀉すには皮膚に至らないようにする。」(意訳)

某グループで鍼に補法がないと云ったら大変なことになります。灸法は温熱による補法だけでなく、火に対する瀉法も可能であると云うことです。

鍼法渾是瀉而無補、妙在押死其血気則不痛、故下鍼隨處皆可。

灸法有補瀉火、若補火、艾至肉;若瀉火、不要至。

張子和は攻下派とも称されますが、汗・吐・下の三法を治療の主軸とし、鍼灸においては刺絡を多用したことで知られています。子和の著書である「儒門事親」 汗下吐三法該盡治病詮十三には次のような記載があります。

夫病之一物、非人身素有之也。或自外而入、或由內而生、皆邪氣也。邪気加諸身、速攻之可也、速去之可也、攬而留之、何也? 今之醫者曰︰“當先固其元気、元気実、邪自去。”世間如此妄人、何其多也﹗夫邪之中人、軽則傳久而自盡、頗甚則傳久而難已、更甚則暴死。若先論固其元気、以補剤補之、真気未勝、而邪已交馳橫騖而不可製矣。

病というものは人の身体に本来あるものではなく、外から侵入(外感)したり、内から生じたり(内傷)するが、すべて邪気である。体内に入ったら、速やかに取り除かなくてはならない。引きとめて留めておくというのはどうだろうか。

いま時の医者は「まず元気をつけて、元気になれば邪は自然に去るでしょう。」という。世間にはこのようなでたらめな輩がなんと多いことか。邪に侵された人は軽ければ自然に治るが、邪が甚だしい場合は治らずに長引く、さらに邪が強ければ突然死もある。それなのに元気をつけようとして、補剤で補うも、なかなか真気が勝らず、邪が暴れまわって制御不能に陥るのである。(意訳)

かの中神琴渓も補剤について「生々堂雑記」で批判をしています。本書の刊行が1793年であるのでいかに李朱医学の影響が大きいかが伺える内容です。

後世派の系譜

15世紀には金元医学は日本に伝来していたとされます。そして、江戸時代初期には後世派(李朱医学)が隆盛を極めていたようです。富士川游「日本医学史綱要」から引用して以下に紹介します。本邦における李朱医学のキーマンは田代三喜・曲直瀬道三です。

金・元の医学はすなわち李・朱の医学にして、室町時代の末期、田代三喜、明より帰りてこれを唱導したれども、三喜関東の僻地に居りしがために、ついにその学を天下に弘むるに至らず。戦国時代よりして統一時代に移るの時に際して曲直瀬道三出でて、三喜の学を伝え、京都に帰り、輦轂の下にありて生徒を集め、著述を公にし、かつ大いに治を施したるがために、李・朱医学は始めて大いに我が邦に行なわるるに至れり。

曲直瀬道三を始祖とする道三流はその後継者である玄朔によりさらに発展を遂げます。玄朔は、李朱医学に偏執することなく次のように述べています。このようなスタンスは理にかなっていると思われますが、後に古方派より批判されることとなります。

広く内経を閲し、普く本草を窺ふ。診切は王氏「脈経」を主とし、処方は張仲景を宗とす。用薬は東垣を専とし、尚ほ潔古(張元素)に従ふ。諸症を治弁するには丹渓を師とするも尚ほ天民に従ふ。外感は仲景に則り、内傷は東垣に法り、熱病は河間(劉完素)に則り、雑病は丹法に法る

李東垣の内傷弁証体系から内傷と外感の概念が生まれ、「外感は仲景にのっとり、内傷は東垣にのっとる」と言われるようになります。上記にもその記載があります。さらに、安土・桃山時代の医学に於ける鍼灸科の動向を記します。

この期に至りて鍼科専門の名家を出だし、入江・吉田の諸氏あり。ともに明人の鍼術を伝えておのおの一派をなせり。

入江・吉田の両氏に次ぎて御薗意斎あり。鍼術を以て名あり。金銀の性温柔にして人体に適することを知り、初めてこれを以て鍼を製し、また小槌の形円くして扁なるものを作り、これを以て鍼頭を打ち徐々に膚肉の腠理より打入するの法を施したり。世にこれを意斎流の打鍼と称す。

同時に無分斎というものあり。また打鍼の術を以て顕われ、夢分流鍼術の祖たりという。

御薗意斎と無分斎は別人です。この辺の系譜はいささかややこしい。「鍼灸抜萃」補瀉迎隨之事の段に次の記載があります。「鍼灸抜萃」は著者不詳ですが、無分斎との関係はでうなのでしょうか、、。

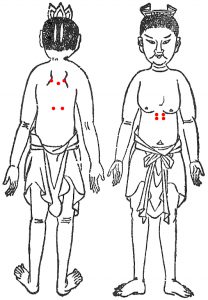

予が刺す處の鍼は本邦鍼家の祖。無分の末流なり。病の頭に在るも又腹に於いて刺し。病脚にあるも、腹において刺す。一身の病すべて腹に於いて刺す。

古方派の系譜

名古屋玄医(1628-1696)は復古を志向し、張仲景・巣元方を師と仰ぎ、李朱医学を批判するようになります。その学説は「百病みな風、寒、湿より生ず。これを細かに別つときは風、寒、湿の三気なれども、総言すればすなわちただ一箇の寒気のみ。故に百病はみな寒に傷ぶらるるによりて生ずるものなり」というものです。そこで、臨床では衛気を高めることを主とし、表面に現れた証に注目をしました。理論的というよりは、経験と実践を重視したといえるでしょう。

江戸前期、朱子学が学問体系として主流でしたが、伊藤仁斎などが実践的手法による古義学を提唱するようになります。古方派もその流れの影響を受けたと考えられます。名古屋玄医はなかなか世に受け入れられなかったようですが、後藤艮山(1659-1733)の一気留滞論は、その後の古方派の潮流を生むこととなります。

「名古屋玄医、医方復古の説を唱えたれども、当時の医家なお宋・明諸家に雷同し、運気分配の説を信奉して、温補の説専ら行われたり。この時にあたりて後藤艮山、群疑集怫の中に孤立して慨然として説をなし、二十年来実詣するところによりて、百病は一気の留滞よる生ず、と唱道したり。」

さらに、江戸前期の鍼灸科の動向を下記に引用しておきましょう。日本の鍼の特徴である管鍼は杉山和一、打鍼は御薗意斎が創始とされているので、ここで全て役者が揃ったことになります。

「元和二年(1616年)徳川綱吉将軍職に就くや、ただちに令して、鍼術の再興を図らしむ。杉山和一すなわち命を奉じて起ちてその事に任じ、鍼治講習の所を設け、以て諸生を教授し、門人三島安一に至りて、されあにその業を拡張し、講堂を千住、板橋、新宿、品川その他諸洲四十五箇所に増設し、鍼術を業とするもの、皆ほとんどその門に出ず。いわゆる杉山流鍼科これなり。」

鬱証の処方

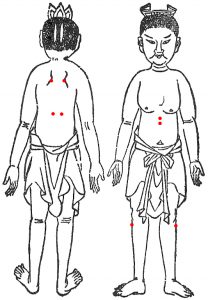

(上:「鍼灸抜萃」下:「鍼灸則」)

「鍼灸抜萃」は上・中之上・中之中・中之下・下の五冊、全三巻からなる鍼灸医学書です。その下には五十六の論治が紹介されています。概ね病因病機、古典の引用、症状、配穴の形式で書かれています。

「気の論治」では「素問」挙痛論から九気の病理と病症について引用されており、百病は気より生ずるとの説明があります。気の病変としてはまず気の鬱滞から始まることが多いです。精神的な抑圧・ストレス・怒りや悩みなどにより、気の流れが悪くなり、気鬱を生じます。気鬱により循環が悪くなり血にも影響を及ぼし、血鬱を生じようになる。鬱証は心・肝・脾と関係が深いといえます。

「鍼灸則」(1766)は菅沼周桂による鍼灸医学書です。古方派に傾倒して、経絡学説などを否定したとされます。配穴にはどのような変化が見られるのでしょうか。「鍼灸則」の凡例には使用する経穴は70穴、鉄製の毫鍼・三稜鍼を用いるとの記載があります。

「日本漢方典籍辞典」の解説によると、「実際の内容は病証の認識や選穴さの凡庸さが指摘される」と、その評価は決して高いものとはいえません。

欝症

それ人の気血冲和するは万病生ぜず。一ひ壹欝あれば諸病生ず。故に人の諸病多くは欝に生ず。

鍼 中脘 上脘

灸 脾兪 膏肓 三里

諸気

血は則ち気に随って行く、血を戴すものなり。これ気あれば、必ずこれ血あり。これ血あれば、必ずこれ気乗ず。二者行くときは則ち倶に行く。一息も間あるは則ち病む。

気虚 労役傷気中気の不足鍼するべからず

灸 脾兪 胃兪

気実 邪気也

鍼 上脘 梁門 下脘

気滞 欝して伸びずなり

鍼 中脘 陰都 梁門

気寒 身に寒気を受くるなり

灸 脾兪 肝兪

上図に各書の配穴をプロットしてみました。比較して見ると、脾胃に関する経穴が多く、似通った配穴になっています。上記欝症の説明も「丹渓心法」六鬱の引用であるので、どのあたりまで古方的と云えるかは未定です。

「鍼灸則」では三里と膏肓の関係についての次のように説明がされています。

「三里穴は濁気を下ろし、膏肓穴は下陥清陽の気を上らせる働きがある。清気が上れば濁気が下り、濁気が下りれば精気が上がると並びめぐるものである。まず、膏肓に灸をして、後に三里に灸をする。」

気鬱はさまざまな臓気に影響を及ぼすので、本来であればそれぞれの状態において、配穴を加減をする必要があります。

湯液の理論と鍼灸が大きく異なる点は経絡と経穴(腧穴)を利用する所にあるといえるでしょう。丹渓は合生見証の考え方を提唱し、経絡理論を発展させました。合生見証とは自経だけでなく、表裏関係や交会穴(循行経路)などにより、他経への影響を考慮したものです。

「鍼灸抜萃」に於いては、合生見証が反映されているのかどうか。推測しながら、鬱症の配穴をもう一度確認しておきましょう。

- 膏肓兪【膀胱】膏は脾より生まれ、肓は腎より生ず。

- 神道【督】神は心に通ず

- 肝兪【膀胱】背兪穴

- 不容【胃】

- 梁門【胃】

鬱証で特に関係のある臓気は、心・肝・脾(胃)ですので、上記配穴でなんとかカバーできていると言えなくもありません。情志の鬱、心(こころ)の抑うつは心に影響し、心は意識や精神を主る働きがあると考えられます。

脳中枢説が唱えられるのは17世紀になってからですので、この時代は、精神活動をコントロールしているのは脳ではなく心にあるとされています。

配穴は体幹部だけで手足や頭部の経穴も選穴されていません。現在であれば、百会や四神聡などの頭部の経穴や天柱・風池・完骨あたりの経穴も候補に挙がるのでしょう。

イライラや怒りで疏泄作用が悪くなり、肝気に影響が及ぶと、胸やのどのつかえ(梅核気),気分の落ち込み、生理不順、瘀血を生じたりします。教科書的には、天突・太衝・三陰交などの選穴が考えられるでしょう。

さらに、脾気に影響が及ぶと湿、痰を生じ、脾の運化機能が悪くなり腹部膨満感や食欲不振、下痢などを生じるようになります。選穴は内関や豊隆、三里といったところでしょうか。これらは相互に影響を及ぼし、時間が経過するとさらにいろいろな不定愁訴を呈することが多い傾向にあります。(ちょっと雑なまとめ方ですが…)

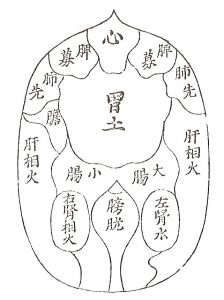

上記は夢分流の腹部の図です。無分の末流ということであるので、この腹部の蔵府配当について認知していたと仮定しましょう。梁門は胃土に相当し、不容は脾募あたりになるでしょうか。たしかに、臨床的にもこのあたりの邪気は確認されることが多いので、腹部刺鍼(打鍼)は効果が期待できそうです。

鍼術の手法

鍼具・灸具にはさまざまなものがありますが、「鍼灸抜萃」で紹介されている鍼術(江戸前期頃に一般的に用いられた)には、撚鍼・打鍼・管鍼・砭鍼の4種類があります。管鍼法と打鍼法は日本独自の鍼術です。

撚鍼(ひねりばり)手法

鍼を行わんと欲する者は先ず四知を定むべきなり。さて、我が志を正しうして病人に心を付け、念を鍼に移し、目を外に見ることなく、人とものいわず。腹に行うときは先ず左の足を敷き、右の足を立て、鍼先を口に含み、左の手にて病人の腹を窺ひ見て穴を得るなり。その鍼せんと思う穴をまず左の大指そとはら爪の角にて五六呼程その穴をおす。

まず、鍼術の心構えが記されています。集中力とイメージは臨床上重要な要素ですが、本来は秘伝口伝の類すので文献だけ読んでいては分からない部分でしょう。

「補瀉迎隨之事」には補の時に「五帝上眞六甲玄霊氣付至陰百邪閉理」と三篇念じ、瀉の時に「帝扶天形護命成霊」と誦すること三遍とあります。当時は加持祈祷なども盛んにおこなわれていたようですので、文中に道教や陰陽道の影響もみられます。

鍼先を口に含むは衛生上問題がありますが、温めた鍼は切皮痛を軽減できるかもしれません。金の長鍼をなめし皮で擦り刺入する方法もありまが、温熱効果を期待するのであれば、口に含んだだけではさして温度が高くならないので、灸頭鍼や火鍼などの方が現実的でしょう。

金鍼部曰く、爪を以てその穴按重して、これを切るとあり。さて、中指大指を合せて穴の上に置く。右の肘を膝にのせて鍼を以て穴にあて、左の中指にて鍼口を推え、食指大指を以て軽く撚り下す。急に撚る急に下せば痛み忍びがたし。呼に随ひて左右の食指大指にて和かに押し下せ。ここに補瀉迎隨温涼寒熱の刺しようあり。

金鍼部とは「金鍼賦」のこと。徐鳳「鍼灸大全」(1439年頃)に収録されています。調気法や複式補瀉法などの操作法について書かれています。

「且夫下針之先、須爪按重而切之、次令咳嗽一聲、隨咳下針」(それ鍼を下すにはまず、爪で按重してこれを切る、次に咳を一回させて、咳に随い鍼を刺す)とありあます。

呼吸を誘導して刺入するのも痛くなく刺すコツです。温涼寒熱の刺しようとは、透天涼と焼山火のことでしょうか。操作法は文章を読んだだけでは習得が困難ですので、どのあたりまで理解できていたのでしょうか。

「中指大指を合せて穴の上に置く」は臨床的にはしっくりしますが、学校のテストでは「食指大指を合せて穴の上に置く」としなくては失格です。

経に曰く、刺して留むること春夏は二十四息。秋冬は三十六息にして鍼を出すと有り。然れども元気衰えたる人には五六呼にて鍼を出しめ能(よ)きぞ。鍼のぬきようは、先ず少し出しさて持ちなおして引き離す。中指にて鍼の口を推しもむ。これを鍼口を閉じると云う。鍼を出すこと、急に手麁(あら)なれば鍼口より血出るぞ。これ営衛を破るなり。

七十一難に曰く、栄をささば衛をやぶることなかれ。衛を刺さば栄をやぶることなかれとなり。血は営衛の主たり。血出は何度も閉じよ。

醫経曰く、鍼を出だすこと謾(みだり)に出すべからず。三四次徐々と轉じて出せば血いでずしてよきぞ。みだりに出すときは必ず血をみるとあり。

凡そ肥人には鍼刺すことも深く、痩人には浅く刺すなり。大人には鍼も大、小児には細きを用ゆ。初めて鍼をまなぶ人は先ず我が腹に刺して鍼のととり様子を能(よく)拭みさて、他人に用ゆべきなり。

鍼の刺入から抜鍼、前揉・後揉法、出血の注意、体格・年齢・季節の違いによる操作や鍼の選択、練習法などについても書かれています。教科書だったら10頁ぐらいの内容をこれだけの文字数でまとめられると、行間を読むのが大変な作業です。

経に曰くの経は内経かと思いましたが、「鍼経摘英集」のようですね。七十一難は「難経」、醫経は「医経小学」と目を通している文献も少なくありません。

金鍼は最上なり、何病にも効速し。 銀鍼は鈍し。鐵鍼は悪し。殊に久しく用ゆれば、肉の内にて折れるものぞ。鐵鍼を用ゆること勿れ。

菅沼周桂は鉄鍼を用いたようですが、やはり鉄は折鍼の可能性があり危険です。まだ、ステンレス鍼のない時代のことです。金鍼は見た目の華やかさだけでなく、刺入感覚も柔らかく、ステンレスと違い温かい感じがあります。弘法筆を選ばずと言いますが、本当は弘法も筆を選んだという説もあるので、やはり、いい道具を選びたいものです。

打鍼(うちばり・だしん)

打鍼はふかく刺すことなかれ、浅くして効あり。一身は栄衛を以て主とすることなり。栄衛は気と血との二つなり。

霊枢経にも浮気の経に随ひ運(めぐ)るものを衛気と云。その精気の経にしたがひて運を栄気と云。気は血道の外を浮て軽く運ぞ。血は筋の底を流循することなり。気は陽衛是なり。血は陰栄是なり。

気は外をめぐらしめ肌肉を温め、血は筋のうちをながれて肌膚をうるほす。されは気血は十六丈二尺の脉道を一呼に行くこと三寸。一吸に行くこと三寸。呼吸定息脉行くこと六寸。一昼一夜に一萬三千五百息脉行くこと八百一十丈昼夜百刻のあいだ五十篇めぐるなり。気の往来血の流通大過不及。虚と実とによって諸病を求む。

打鍼の理是による。鍼ふとくして槌にて撃(うつ)によりて衛栄を甚(はなはだ)動揺し骨髄に徹す。

打鍼は腹部に浅く刺すことを特徴として、槌を用いて振動(バイブレーション)を与えることは他の鍼術と異なるところです。

上記赤字の内容は下記段とやや重複しています。重要な内容である為か校閲の誤りか、なんとなくつながりが悪いような気もします。また、経脈の速度などは打鍼の項になくてもよいのではないでしょうか(この部分を引用して置鍼の時間を1日に50回経脈が循ることから、30分(24時間×60分/50回=28.8)行うとの説明をされる人もいる)。「鍼灸抜萃大成」ではこの部分が削除されています、納得の編集。

「手法は病人に立より左の足をしき、右の足を立てて槌を右の足の甲の外づらにならへをくへし。先槌の置きどころさだめざれば、置きわするるものぞ。さて鍼を口に含み、左の手にて病人の腹をうかがひ見て、中指を食指のうしろに重て穴處に置き、鍼を中指食指の間にはさみ、鍼鋭(さき)の肌につかぬほどにして槌をとり鍼を打なり。打やうに口傳あり。手軽にして皮を切るに痛まぬやうにうつなり。入ること一分にして槌に手こたえあり。これより二三分にも至る。深きをきらふぞ。打て栄衛をうごかし、推て肉の内に徹し撚て補瀉迎隨を行ふぞ。鍼出して後孔閉よ。推手つよく槌をかるくうつべし。推手よはく槌にまなりあれば痛(いたむ)ぞ。なまると云はたとへは田舎のもの云ふ如し、或はなまり或は言説不分なり。槌の打様は、しどろになき様に一二をかぞゆるが如く、手づまよくうつべし。打鍼の本意は腹ばかりに用て外の経にかかわらぬぞ。其深意は諸病の本五蔵にあり。格致余論曰く、病の本あることは草の根有るごとし。葉を去れとも根をさらざれば草なおあり。病を治すること、草を去る如きぞ。病の蔵に有るをしかも腑を治し、病変に有て而も裏を攻むとあり。諸病は皆五蔵より生ず。然るにより病を治するに其本に求て治するか本意そ。或は、目筋爪を病むときは肝の府に鍼を刺すぞ。鼻皮息を患るときは、肺の府に鍼刺す。餘は皆この例に傚(なら)へ。諸病の見るるところを見て其本にもとづいて治を作す。打鍼は腹より外に用ゆるは本意にあらず。入ることも一二分より深を要とせぬぞ。槌に手ごたへあれは骨髄に徹するぞ。口傳これあり。」

まず、無分斎と御薗意斎の関係について「本朝医人伝」で確認してきましょう。

夢分斎

初め禅僧たりし時その母久しく腹痛を患て百万治せず、夢分斎之を憂ひ神仏に祈るも驗を得ず、後多賀法印にて従ふて鍼術を学び、京都、柴野大徳寺閑松院にあり、遂に其術を以て母の沈痾を全治す、後に瓢然西方に遊び、鍼術を以て活す所数萬人、終にその術を御薗常心(意斎)に傳ふ、門人奥田意伯その傳を得、洛陽に住して術を弘む。

夢分流の打鍼術について解説された代表的な書に「鍼道秘訣集」(1685年)、森共之編著による御薗意斎流鍼術の秘伝書に「意仲玄奥」(1696年)があります。

打鍼の項下段では丹渓「格致余論」治病必求其本論からの引用「病之有本,猶草之有根也。去葉不去根,草猶在也。治病猶去草。」がみられます。打鍼というスタイルは日本独自のものですが、その理論的背景には李朱医学の影響が窺えます。御薗意斎の書とされる「陰虚本病」(1597年)では、「格致余論」と「医学正伝」を基本に理論が展開されています。「陽実陰虚、気常有餘、血常不足」に見られるように陰虚を病の本としています。

(引用文の異体字や旧字について一部変更)

管鍼(くだはり・かんしん)

「撚鍼は手法得難し。打鍼は沈痾に至ておよびがたし。且(あした)に鍼にこころざし有って夕べに道にいたるは管鍼にしくはなし。まなびやすくして鍼を下すに痛まず、病人の精気衰へず。手法は左の手にて管を穴の上に当て、鍼を管に入れて右の食指を中指の後に重て食指のはらにて鍼じくの管より出たる分をはじき下す。うかがふてはじけば痛むぞ。一(ひと)きほひにはじき下すべし。管の持やうは大指と食指とにて中をもち、中指にて肉を推へ、鍼をはじき下して、管をにく去。右の食指大指にていかほとも撚り下す。下さずして静に撚るばかりにて大方のやまひを治するぞ。霊枢に曰く、鍼大に深き時は邪気反て沈み、やまいいよいよ益すと有るぞ。」

「鍼灸抜萃大成」では上記赤字の部分は「静に弾けば痛みなり。一息をひに弾き下すべし。」とあります。鍼の材質や尖端の形状にもよりますが、切皮はトントンと柔らかく弾くのではなく、一発で刺入するとの意と思われます。

「管鍼の寸法あり。管の長(た)け二寸五分。鍼軸一寸穂一寸八分、惣長二寸八分。管より鍼三分ながし鍼の形ち大軆よりすこしふときがよきぞ。細きは鍼の中しはりて鍼口痛ぞ。小兒に用ゆる鍼もほそく軸五分穂一寸二分。管一寸五分。手法右同事なり。鍼の流さまざまおおしといえども、或は理に叶はず。其半(なかば)に効有て半に害在り。或は半にも効あらざるも有るぞ。其中を撰みて、悪を棄て、効有るを書きのするものなり。一文不通の族ら、愚が宏才弁舌を以て自己の我流を立、諸人をたぶらかし、鍼灸をほどこして、人をなやますやから多し。まことに深く慎可哉。やまひを醫するには、醫経十四経并びに鍼灸の諸書を明かにして、而後に治をほどこすべし。」

鍼の長さは鍼軸(鍼柄)が1寸、穂(鍼体)が1寸8分とあります。尺度は時代により異なり一定していませんが、手元の資料によりますと、東漢の時代は1寸が2.304センチ、魏晋は2.412です(霊枢では2.25センチを採用していたような…)。また、明の時代は3.11センチであり、現代中国では3.33センチ、日本は3.03センチです。江戸時代には享保尺というものもあって、3.0363センチとなります。

仮に鍼体の長さを3センチとすると3×1.8=5.4センチ、2.3センチとすると4.14センチとなります。現在の寸3サイズが40ミリ、寸6が50ミリであると考えると寸6に近いサイズであると考えられます。

ここでの管鍼の説明はごく簡単なもので、全体を通しても具体的な管鍼の手技の記載はありません。「杉山真伝流」には鍼の手技方法が100種類近く紹介されていますが、「鍼灸抜萃」の内容からは杉山流の形跡を見出すことはできません(?)。

砭鍼(へんしん)

「軸一寸穂六分。穂の太み麥(むぎ)のじくほどにし、鍼尖を三め、錐の様にして小兒鍼の管にいれてさてはじくぞ。腫物の口をあくる時。日腫の血を取時。けんべきの血を取る時。邪気集まりていたみを成す時。此鍼を刺して血を抜(ぬく)なり。奇験あり。」

19「鍼の図の事」の砭鍼の説明は次のような記載です。

「砭鍼は軸八分穂も八分穂の太み。麥(むぎ)のちくほど。さきを三角にとがす。腫物の血をとる。けんべきに刺して血をとる。邪気あつまりていたみなす時。此鍼にて血をとる。邪気則さる。」

「鍼灸抜萃大成」の「砭石鍼の図説」の説明は次の通り。「山海経に云(いわ)く高氏の山に石あり。玉の如くし以て鍼と作べし。砭鍼(いしばり)今和(わ)に用ゆるは其形名を借て此を為す。軸八分穂八分穂先を三角となす腫物の血膿を取り、亦痃癖に刺して血を取る。又邪気集まり痛を作とき刺して血を取ば邪気則ち去(さる)。俗に三稜鍼という。」

穂を8分とすると2センチほどの長さとなります。砭石を鍼の起源とする説がありますが、砭石と鍼はその働きからしてそのルーツは異なるとする意見もあります。上記の内容をまとめると砭鍼の仕事は次のようになります。排膿を目的とした手技は外科の領域ですので現在は行いません。

- 排膿作用

- 頚肩凝りの解消

- 去邪

「病名彙解」によると痃癖(けんべき)は、「俗にうちかたと云り項肩の強急するなり」とあり、関西方面で云う「ケンビキ」の語源となっていると思われます。

痃癖の論治

痃癖とは

まず、痃癖について確認しておきましょう。「漢方用語大辞典」には、2つの意味が載っています。

「一般に臍腹部あるいは脇肋部に瘕塊があるものの総称。痃は臍両旁がすじばり盛りあがっていることの形容である。癖は両脇の間にかくれた積塊をさし、普段は按じても見つからないが、痛む時に按ずると物があるのがわかる。その病因は、飲食の不摂生・脾胃の損傷・寒痰の結聚・気血の欝血である。俗にうちかたといい、肩項の強急すること。拳でたたくと気持ちがよいので、打肩という。又は、肩の内に発するので内肩という。」

2の内容は、「病名彙解」からの引用ですが、不思議なことに1の説明は載っていません。

江戸期、1712年ごろに出版された「和漢三才図絵」の按摩導引の解説では「思うに、身体の経絡を按摩し、痃癖(すじのつるの)を擦って元に戻す術は保養の一つである。」とあります。「和漢三才図絵」はいわゆる百科事典の様なもので、編集者の寺島良安は大阪の医師です。関西方面では肩の凝りや肩胛骨周辺を「けんびき」という表現をすることがありますが、関東ではあまりこのような言い方はしません。また、地方によっては風邪や口内炎などの症状を指すことがあります。

中国伝統医学の「痃癖」の意味は上記の1の内容です。このように肩こりの症状を痃癖と呼ぶのは、日本的な言い方なのではないでしょうか。

各書の記載

次に、「鍼灸抜萃」の記載を見てみましょう。

肩のいたむことは、気血のつかえたるゆえなり。鍼を刺すの大事、このところにきはまるぞ。ここに行うときは、先(まず)手にて、肩を押しひにり撫でくだし、気を開かせてのち、鍼をさすべし。深きときはあやまちあり。みだりにさすときはかならず人をころす。よく鍼の道にいたる人は、これを刺すには、鍼をふして皮肉のあひたをとおす。すこしも肉をささず。予が肩背に刺鍼は、砭鍼を管に入て、はじき下し、皮をやぶりて、気血をぬく。その効すみやかなり。気血をぬきようは、鍼をさしたるあとを又管にて押すべし。しかるときは、かならず血出て、邪気さるぞ。上古には石のとがりをもつて、痛痺(しびる)る所を刺し、脉をやぶり邪をさるとみえたり。霊枢に砭石をもつて、膿血を出(いだす)とあり。今肩背に刺す、鍼は岐伯砭鍼の儀なり。

「鍼灸抜萃」の論治の記載の多くは古典からの引用があり、最後に配穴が列記されていますが、この段は他と記載の方法が異なっています。そして、内容がより実践的です。ここでの要点は2つあります。

- 肩背の刺鍼は水平刺(横刺)で行う

- 肩背の皮膚刺絡を施す

肩井や膏肓付近は刺鍼で注意する部位ですが、水平刺であれば肺を傷つけることもなく安全です。また、経絡や経穴(つぼ)という解釈ではなく、気血の滞りを面的に捉えて皮膚刺絡を施していると考えることもできるでしょう。

次に「鍼灸重宝記」の記載も参考までに比較しておきましょう。

肩の痛むこと、或は痰により或は風寒湿によるといへども、多くは気血つかえたるゆえなり。此処に刺(さす)こと秘伝あり。まづ手にて肩を押(おし)ひねり、撫くだし、気を開かせて後に刺すべし。深きときはあやまちあり。若しみだりに刺すときは人を害す。これを刺(さす)には鍼をふして皮肉の間をとをすべし。少しも肉を刺すことなかれ。肩背には撚鍼を用(もちゆ)べからず。砭鍼をもちゆべし。管に入(いれ)てはぢき下し、皮をやぶりて気血をぬく、その効速なり。鍼を刺たるあとを又管にて推すべし。かならず血出て邪気さるなり。上古には石の尖(とがり)にて痛(いたみ)痺(しびる)る所を刺(はりさ)し、脉をやぶり邪をさる。鍼経に砭石をもって膿血を出(いだ)すとあり。

ここでは、痰・風寒湿が痃癖の病因であるとしています。また、上記と同じく水平刺と砭鍼を用いるとの記載があります。「解説 鍼灸重宝記」(医道の日本社)の説明によると「…これは局所的には欝している気血を瀉すことになるが、標治的の刺法である。」とあります。

標治と本治は、相対的なものであるので、これを局所的な標治といってしまうのはどうでしょうか。漢方では「先表後裏」「先急後緩」という考え方もあります。若い人や体力があれば、欝滞を取り除けば、自然に快復することも少なくありません。この欝滞だけをみれば標治かもしれませんが、全体を見れば結果、本治ということができます。山の山頂を目指すという目的は一緒でも、そのルート・アプローチの違いということもできるでしょう。

また、見方を変えれば肩背の凝りや瘀血を取り除くことは、単に痛みを止めるだけではなく、循環障害を改善し、生命力(自然治癒力)を活性化させる全体治療ということもできるのではないでしょうか。

“江戸期の鍼灸書「鍼灸抜粋」を読んで考えた” への1件の返信

コメントは受け付けていません。