「肩甲骨はがし」は何を意味しているのか

「肩甲骨はがし」について、SNS上で否定的な意見も散見され、議論となっていました。体のことについて少し学んだ人であれば、肩甲骨がはがれるはずはないと考えるでしょうが、ネーミングとしては面白いですよね。

昔からこの手の話はいろいろとあって、〇〇矯正だったり、小顔整体など、よくよく考えれば突っ込みどころ満載でしょ(笑)。雑誌やテレビなどのメディアも常に新しいことを探しているので、このようなキャッチ-なネーミングになるのでしょう。あまり目くじら立てて批判することもないのですが、本当に信用してしまう人もいるので、「肩甲骨はがし」について考えてみましょう。

「肩甲骨を背中からはがす」という意味ではなく、あくまでもそれはイメージで、肩甲骨周辺の筋肉のこわばりをゆるめて、本来の動きを取り戻すためのアプローチと考えましょう。肩甲骨周りの筋肉をほぐして、可動域を広げるストレッチや施術のことと理解すればよいのでなないでしょうか。

肩甲骨の構造

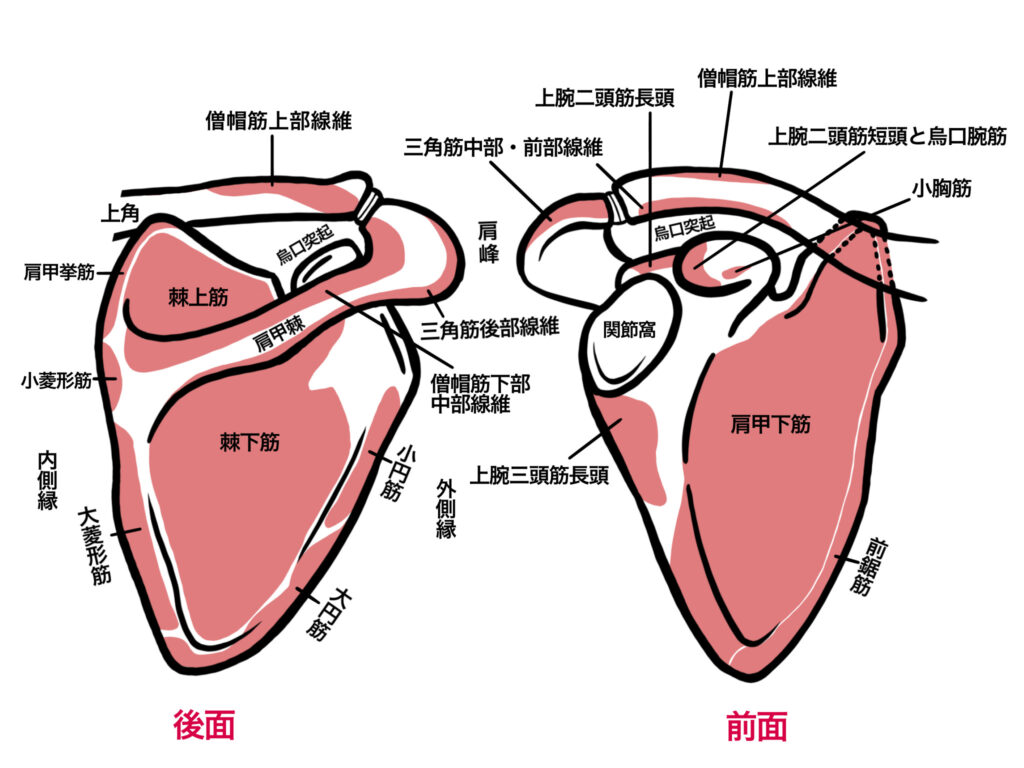

肩甲骨は鎖骨と連結(肩鎖関節)してる他は、筋の働きにより固定と運動が行われます。主な筋肉は、僧帽筋、前鋸筋、大菱形筋、小菱形筋、肩甲挙筋、小胸筋になります。

肩関節の回旋作用は、回旋腱板(rotator cuff)と呼ばれる、棘上筋、肩甲下筋、棘下筋、小円筋により構成されています。ここはよく、解剖学のテストに出るところです。

「肩甲骨はがし」の効果

肩こりや首こりの改善

肩甲骨の動きがよくなると、周辺の血流もよくなり、こりの軽減に繋がります。

姿勢の改善

猫背や巻き肩の改善が期待でき、見た目もスッキリします。

代謝アップ

筋肉の柔軟性が上がると基礎代謝も向上することがあります。

呼吸がしやすくなる

肋骨まわり(呼吸筋)が動きやすくなるので、深い呼吸がしやすくなります。

「肩甲骨はがし」は鍼灸の方が効果的

よく、「筋肉が凝る」といいますが、硬くなっている部位は筋肉ではなく、結合組織、筋膜(ファシア)かもしれません。肩甲骨周囲の慢性的な凝りは、マット状の塊となり、指が入らなかったり、マッサージをしても全然、柔らかかうならないことを経験します。

硬くなりやすい代表的な部位

1:肩峰を覆う僧帽筋

2:肩甲挙筋と棘上筋の重なる部位

3:肩甲骨の下方で、肩甲骨を交差する僧帽筋

肩甲骨の内縁は、大小菱形筋、脊際の筋群も施術の対象となります。

強い力で押したり、捏ねたり、長時間の施術は、かえって痛みや張り返しの原因となります。結合組織はエラスティックな性質を持ちますで、ただ押しても緩みません。持続的に牽引をかけると伸びる性質がありますが、しばらくすると戻ってしまします。

経験的に、マット状の塊となった結合組織には、マッサージを行うより、鍼で直接施術したほうが、短時間で持続効果も長い印象です。マッサージや整体・ストレッチで効果がない場合は鍼による施術をお試しください。